Fundado en 2018, el Instituto Biomédico QUAES (IBQUAES) ofrece formación biomédica avanzada en las disciplinas de Diagnóstico por Imagen y Medicina Nuclear, aplicadas principalmente a las especialidades médicas de Cardiología, Oncología y Neurología. Desde entonces, más de 1.000 médicos, residentes y técnicos superiores han confiado en nuestra propuesta educativa, basada en la realidad asistencial y apoyada por tecnología sanitaria de vanguardia.

La medicina evoluciona a gran velocidad y los profesionales necesitan mantenerse actualizados para responder a los retos clínicos del día a día. En este escenario, la formación continua, especializada y orientada a la práctica se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo profesional.

Adaptado a tu experiencia y objetivos profesionales

Nuestro programa formativo busca adaptarse a las necesidades de distintos perfiles profesionales dentro del ámbito sanitario. Entendemos que no todos los alumnos parten del mismo lugar ni buscan lo mismo, por eso ofrecemos una formación flexible, rigurosa y adaptada a cada etapa profesional.

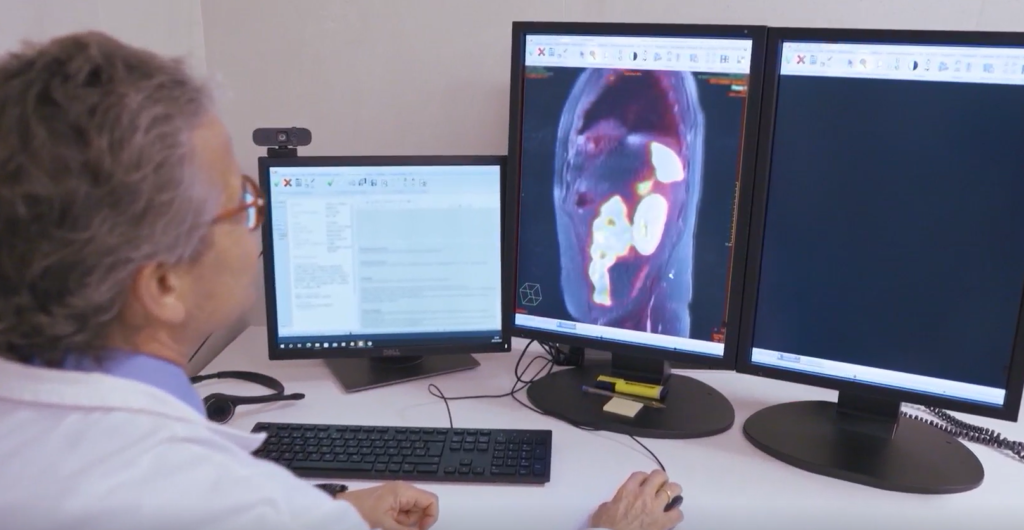

Muchos de nuestros alumnos son médicos especialistas y residentes con una amplia experiencia asistencial que desean actualizar sus conocimientos o ampliar sus competencias clínicas. Para ellos, desarrollamos programas compatibles con la actividad médica diaria, que combinan formación online accesible en todo momento, sesiones en directo, análisis de casos clínicos reales y acompañamiento personalizado por parte de expertos.

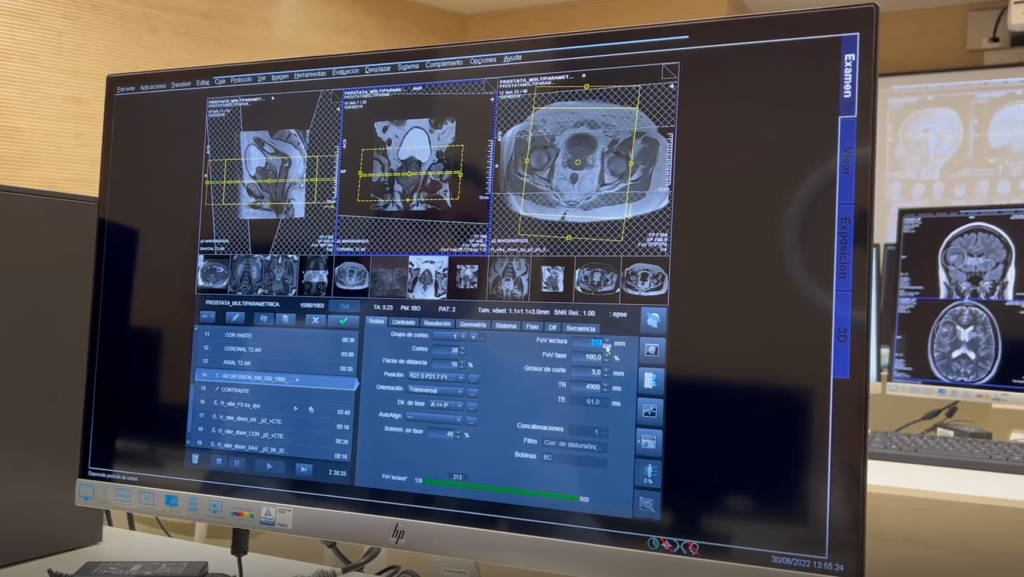

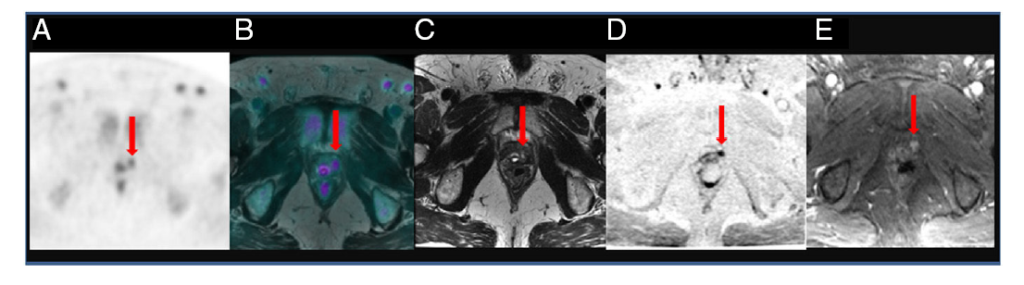

También acompañamos a Técnicos Superiores en su trayectoria profesional tras finalizar sus estudios en Imagen para el Diagnóstico o Medicina Nuclear. Para ellos, ofrecemos una formación práctica, diseñada para adquirir experiencia desde el primer día. Nuestros programas integran modalidades online, presencial y semipresencial, complementadas con prácticas clínicas en entornos asistenciales reales y el uso de simuladores avanzados de resonancia magnética de Siemens. Además, trabajamos con grupos reducidos que garantizan una atención personalizada y cercana, siempre bajo la guía de docentes con más de 20 años de experiencia en el campo del diagnóstico por imagen.

Te invitamos a conocer un día de clase con Marina Alonso, técnico superior y alumna de nuestro Curso de Protocolos Avanzados de Resonancia Magnética. En este video, Marina nos muestra de primera mano cómo es la experiencia formativa en IBQUAES.

https://youtube.com/shorts/AbsiCdnggkY

En definitiva, una formación alineada con la realidad asistencial, pensada tanto para quienes se inician como para quienes buscan seguir avanzando.

Aval universitario y respaldo científico

Los cursos de IBQUAES cuentan con acreditación universitaria a través de la Fundación General de la Universidad de Alcalá y con el respaldo científico de prestigiosas instituciones del ámbito sanitario:

- Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Valencia y Murcia

- Sociedad Valenciana de Neurología

- Asociación Española de Genética Humana (AEGH)

- Asociación Ibero Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica (ALATRO)

- European Federation of Radiographer Societies (EFRS)

- Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)

Si estás buscando una formación rigurosa, actualizada y alineada con la realidad asistencial, en IBQUAES encontrarás el camino para avanzar con seguridad en tu carrera. Te invitamos a descubrir toda nuestra oferta de cursos en ibquaes.com/cursos y a dar el siguiente paso en tu desarrollo profesional.

Porque en IBQUAES, el protagonista eres tú.