La noticia de la inauguración del Instituto Biomédico QUAES ha calado en los medios de comunicación tanto de la Comunidad Valenciana como a escala estatal. Por el momento, hemos recopilado más de una veintena de referencias uniendo los medios que han publicado en sus diarios impresos y los digitales.

Las dos agencias de noticias más importantes de España, Agencia EFE y Europa Press, también se han hecho eco de la noticia y la han transmitido a todos los medios de comunicación.

Por su parte, tanto A Punt como TV Mediterráneo-La 8, incluyeron la noticia de la inauguración del Instituto Biomédico QUAES en sus informativos. También se ofrecieron noticias radiofónicas en Radio Nacional de España y de Es Radio Valencia.

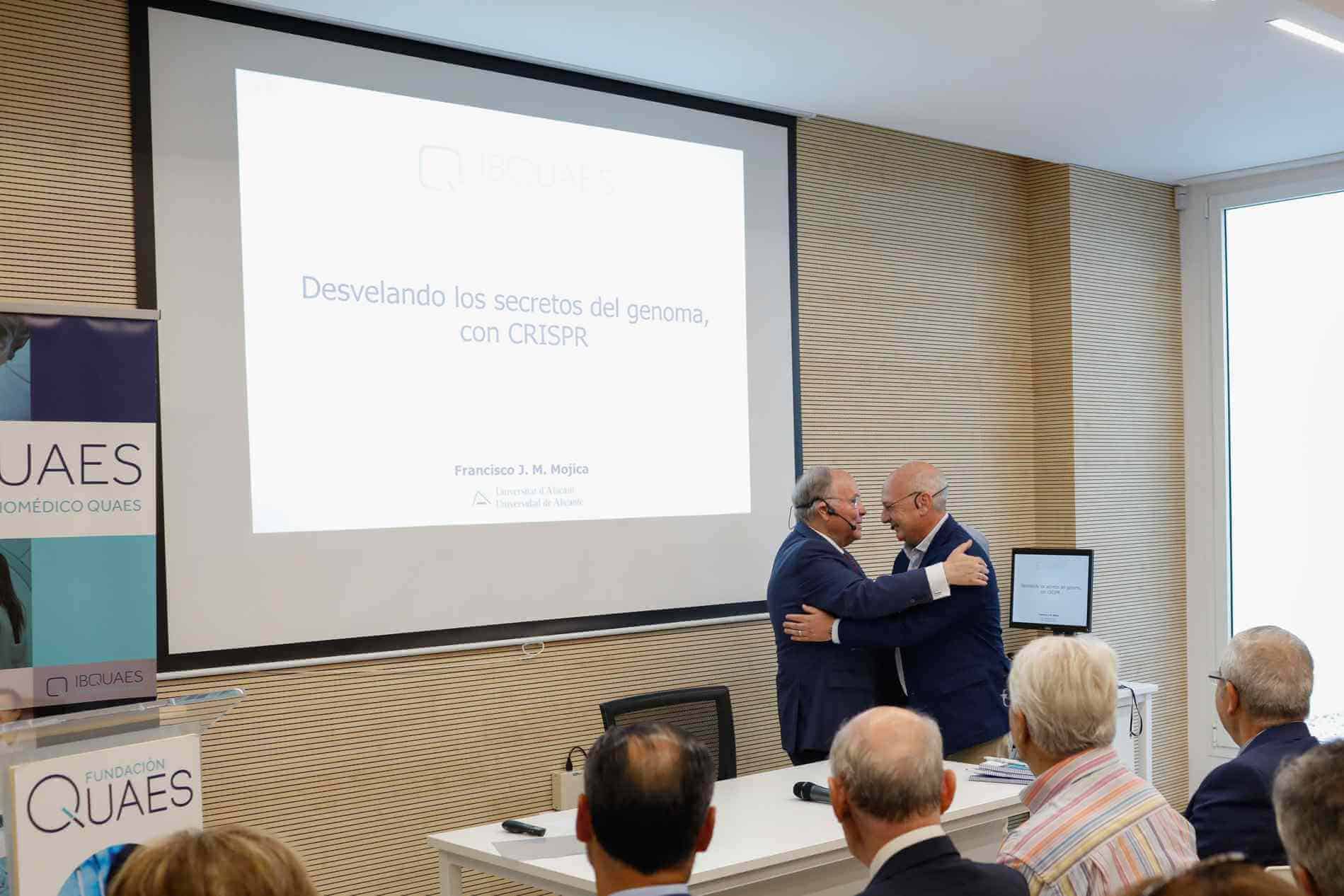

Además de todo esto, tuvimos una amplia representación de medios de comunicación en el acto inaugural de IBQUAES. Doce fueron en total las organizaciones que enviaron a un periodista al evento, que contó con la destacada presencia del Dr. Francisco Martínez Mojica, que ofreció una conferencia sobre el CRISPR-CAS9, una revolucionaria herramienta de edición genética descubierta por él y con la que podría optar a un premio Nobel.

Descubre las noticias online sobre el nacimiento de IBQUAES

¿Quieres saber más detalles sobre la inauguración de nuestro centro formativo? ¿Te interesa conocer a fondo qué se ha dicho en los medios sobre el nacimiento del Instituto Biomédico QUAES? Aquí puedes clicar para ver las noticias que se han publicado en Internet hasta ahora:

TELEVISIÓN A Punt

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/23-07-2018-informatiu-migdia-

(Desde el minuto 18 al 19.20)

DIARIOS GENERALISTAS

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/07/24/5b561ef3e5fdea51738b45ff.html

https://www.lasprovincias.es/comunitat/medicina-futuro-20180724235442-ntvo.html

AGENCIAS DE NOTICIAS

http://fotos.europapress.es/p9/f1680224/

DIARIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA

WEBS

http://ceessblog.blogspot.com/2018/07/nace-en-valencia-la-primera-escuela-de.html

¿Qué te han parecido estas noticias? ¿Aún quieres conocer más sobre IBQUAES? Visita nuestra web, no pierdas de vista nuestro blog y síguenos en redes sociales.